发布时间:2025/09/22 21:30:38

青岛的秋意漫进校园,我背着设备包从热浪滚滚的三亚返校,背包里装着我和参赛队友熬了许多个夜的“宝贝”——搭载AI算法的水处理模型。

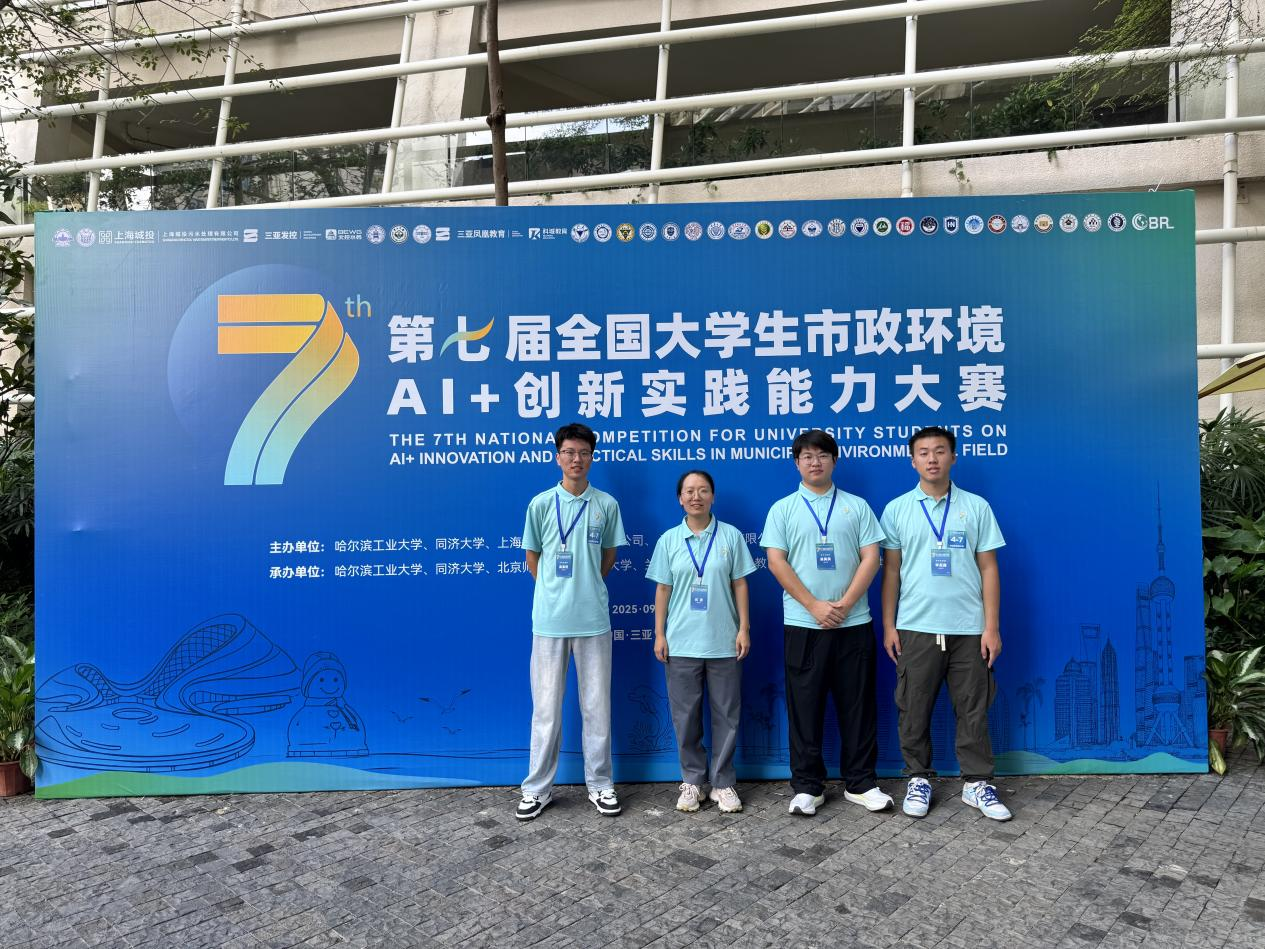

周末清晨的三亚,椰叶滴露,海风咸凉。赛前,“山大智境队”的队长高吉旺反复确认模型的离线运行数据是否完整,队员李孟鑫在平板上反复查看前一晚优化到深夜的AI预警系统参数。我们要带着这套“AI+微藻”的污水处理方案,站上第七届全国大学生市政环境AI+创新实践大赛全国决赛的舞台。

前两晚的酒店房间,三张书桌拼成的操作台上,三台电脑屏幕亮到凌晨1点。高吉旺的指尖在键盘上翻飞,把湿地采样的300组数据喂进AI模型,调试实时拟合算法,尝试把模型对总氮浓度的预警误差再降2%;李孟鑫对着文献,将微藻处理污水的反应参数转化为AI能识别的特征变量;我蹲在地上整理实验数据,把校赛、地区赛积累的1200组样本逐一标注,确保AI训练集的完整性。想起在青岛校区实验室的日子,我们曾对着异常数据,连续三天重测水样,直到模型预警曲线与实际污染趋势重合。

这时,意外突然发生,PPT卡在数据图表页。高吉旺立刻引导大家看右侧实时监测屏,AI系统自动调取的暑期采样数据与当前模型预测结果拟合度达93%。我们展开介绍,AI系统如何根据污水成分,自动调整微藻的投放量;如何通过历史数据,预判处理后的污水是否达标——这正是我们方案的核心,也是“AI+环境”的创新所在。

评委提问环节,第一个问题就是AI如何与微藻技术结合,我应答:“我们先让AI学习微藻在不同污染浓度下的生长规律,再通过实时监测数据,让AI动态优化微藻的培育环境,提升净化效率。”评委追问:“微藻处理后的性状如何监测?”李孟鑫接话:“AI会通过图像识别,分析微藻的细胞活性,再结合水质传感器数据双重确认净化效果,比人工检测快三倍。”相视一笑时,我知道,这是我们无数次磨合出的默契。

当“全国二等奖”的结果出来时,我们已经开始思考如何进一步完善系统。水是生命之源,而“AI+环境”是我们这代环境人的新武器。下一届,我们要带着更成熟的AI系统冲击特等奖,让“AI+”为“清水绿岸”的目标,添上更有力的一笔。

【作者:2024级本科生 吴昊俣 来自单位:环境学院 责编:谢婷婷 路镇綮】