-

宫政

学生

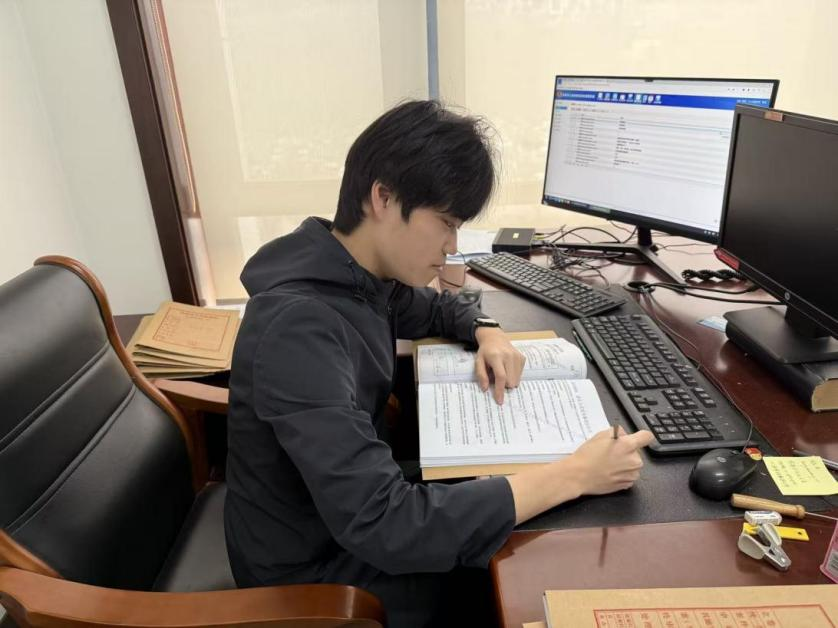

济南市人民检察院实习生 宫政

>>详细今天是年后复工的第一天,也是我正式结束在济南市人民检察院的实习生活的一天。作为山东大学法学院的一名研究生,检察院的一名寒假实习生,回望过往一个多月的实习生涯,我的心情便久久难以平静。

一个多月前,当我第一次站在检察院的大门口,看着庄严的国徽和飘扬的五星红旗时,我便深刻地认识到:这不仅仅是一次简单的社会实践,更是我们这群法学生,从枯燥的法条走向鲜活法治的一次心灵洗礼。

起初,我是被分配到了刑事检察部。一走进办公室,扑面而来的便是案卷翻页的沙沙声和键盘敲击的清脆声。这里的忙碌,与校园图书馆的静谧截然不同,是一种井然有序的紧张感。我的第一项任务是整理案卷。说实话,刚开始觉得这工作有些机械,但当我指尖触碰到那份关于“诈骗案”的法律意见书时,心跳突然加速了。因为案卷里辩护律师关于“非法证据排除”的论述,竟然和我在课堂上学到的理论完全契合!那一刻,我忽然懂了老师常说的那句话:书本上的法条,终将在白纸黑字间长出血肉。原来,法律不是冰冷的文字,它是有生命的。

在实习期间,我亦有幸跟随员额检察官去济南市中院旁听了一起危险驾驶与妨害公务案。犹记得走进审判庭时,法槌敲下的那一声清脆响声,仿佛直接敲在了我的心上。不同于电视剧里那种歇斯底里的咆哮,真实的庭审更像是一场“迷雾中的棋局”:公诉人和辩护人就像两位冷静的棋手,他们用证据拼凑事实,用逻辑还原真相。当检察官条分缕析地指出证据链的漏洞时,我深刻体会到:真实的庭审不是表演,而是对法律尊严最庄重的守护。

而实习期间最能够触动我的,是这里的检察官们。他们既有在法庭上铿锵指控的威严,也会为嫌疑人的家庭困境而眉头紧锁;他们能精准指出案卷中的程序瑕疵,接待群众时语调却又变得异常温和。他们让我明白,法律的公正,就藏在卷宗严谨的细节里。

寒假期间的实习,让我真正理解了“人民检察院是国家的法律监督机关”这句话的分量。它不仅是法律的执行者,更是公平正义的守护者。

当我走出检察院的大门时,当我看到夕阳洒在国徽上的那一刻。我便更加坚定了自己的信念:法治的进步,不仅靠条文的完善,更依赖每一位法律人对职责的坚守。

- “智创法盾”调研团成员 金怡彤 [2026/02/25 16:57:18]

- “青山新语・全会强音”队成员 王宇阳 [2026/02/25 16:48:30]

- “返家乡”社会实践活动参与者 李欣悦 [2026/02/25 16:46:58]

- 娲脉传承队成员 郭珂嘉 [2026/02/25 16:45:29]

- 教学相长“双主体”心理健康教育队员 巫涛涛 [2026/02/25 16:44:36]

- “粤沪鲁桂·红脉寻辉”调研团队长 黄诗艺 [2026/02/25 16:44:02]

- 杨家埠风筝博物馆调研者 王艺静 [2026/02/25 16:43:14]

- “法护青苗”社会实践团队队员 钟雨晨 [2026/02/23 19:57:53]

- 淄博红色足迹追寻者 赵栩 [2026/02/23 19:26:45]

- 大学生返家乡社会实践队队员 刘晓宁 [2026/02/23 19:20:04]

- 红楼参观者 安雯博 [2026/02/23 19:14:17]

- 伏尔加庄园参观者 庞薇 [2026/02/23 19:09:27]