发布时间:2025/10/06 20:35:10

又逢中秋,滇中山区的月光比家乡更显清冽,洒在颠簸的车窗上,映出我手中还没来得及拆开的月饼,那是家乡母亲寄来的。正是带着这份牵挂与责任,2021年7月,在岩土与地下工程研究院的统一安排下,我奔赴工程一线,跟从地图上的定位,同样驶过这几十公里的小路,到达了群山环绕的香炉山隧洞。

香炉山隧洞被称为滇中引水工程中的“上甘岭”,面临高地应力、高外水压力、高地震烈度等多重极端挑战,已发生近百次突泥涌水、软岩大变形、围岩垮塌等地质灾害,导致巨大的经济损失和严重的工期滞后。抵达现场后,我第一时间与岩土与地下工程研究院的师生们一起投入灾害治理的科技攻关工作。

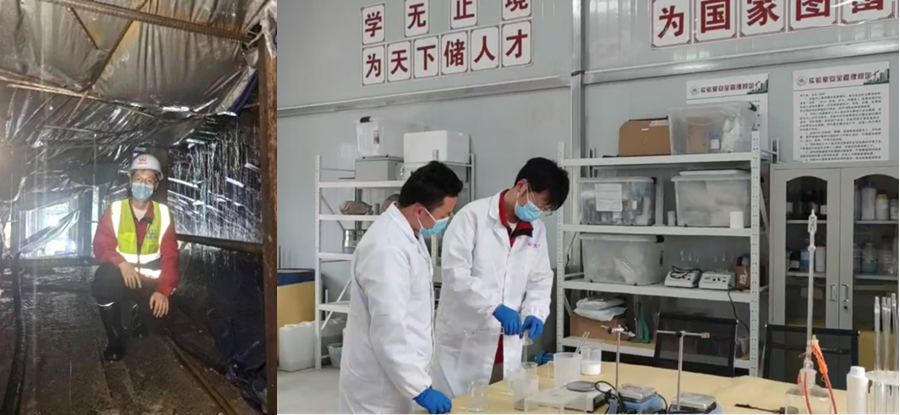

为了解决香炉山隧洞4#、5#施工支洞突泥涌水灾害控制难题,我们常驻海拔近3000米的偏远山区,在现场课题组杨磊、屠文锋等老师带领下,将实验室建在工程一线,开展重大地质灾害综合治理技术紧急攻关,每天深入地下几百米勘察地质环境,掌握实际施工情况,分析灾变风险,往返施工工作面就需要数个小时,4#施工支洞倾角约27.1°,来回相当于攀爬近百层楼的高度,为的是紧盯现场,拿到第一手施工资料。

驻滇中引水工程期间,印象最深的莫过于2024年12月27日香炉山隧洞4#施工支洞贯通。经过艰苦卓绝的不懈奋战,香炉山隧洞主洞掘进增加了2个宝贵的施工作业面,为香炉山隧洞乃至全线贯通奠定了坚实基础。在施工现场的四年里,我积极参与深埋隧洞突泥涌水、软岩大变形、围岩垮塌等重大灾害治理的科研攻关与技术服务工作,始终坚守岗位,几乎放弃了所有休假,甚至很多时候需凌晨前往隧洞工作面。从超前帷幕注浆施工到新型支护技术探索,从围岩性状动态分析到浆液性能实时调控,洞内灾害治理往往需要连续奋战数十个小时,出洞时,红色的工装早已沾满了泥泞。在此期间,我们与参建各方密切合作,结合现场试验室研究成果,提供阶段性技术咨询建议百余份,涵盖地质分析、灾变风险与处置建议等,秉承“不怕失败、反复实践、攻坚克难、必将成功”的精神,围绕理论、材料、装备、技术、工艺开展了一系列研发工作,形成了适用于香炉山隧洞碎粉岩特殊地层的低粘强渗、凝结可控的系列新型注浆材料,为不良地质洞段灾害治理提供了坚实保障,受到了云南省滇中引水工程建设管理局、云南省滇中引水工程有限公司、中国水利水电第十四工程局等单位的多次表彰。这种扎根实践所获得的成就感,是任何课堂都无法给予的。

“筑水网千里之脉,引雪域高原之水,解云岭万物之渴,惠滇中千万之民。”在滇中引水工程的科研实践工作虽然艰苦,但我深切体会到了岩土科研工作者的责任与担当,“以自己的专业所长,服务国家重大工程”,这是山大岩土人精神的生动传承,也是我博士生涯中最宝贵的经历。

【作者:2023级博士研究生 胡浩 来自单位:土建与水利学院 责编:赵方方 夏郗】