发布时间:2021/09/06 22:00:52

“扑哧”,我要笑喷了!

如今早已开始读研的我们,神经病学(本科)的课程已结束太久,不得不说,好多知识已经还给老师了(老师别打我哦,艾宾浩斯说这是正常现象)。

“眩晕力下降?!”这是个啥东东?

我和同学两个人……都以为是自己孤陋寡闻(毕竟神经病学是一个深奥的学科)……默默思考了半天,到底什么是“眩晕力”!我们努力地回想——当年神内的老师是怎么讲的来?

突然发现,是我无意中误删了两个字,于是“眩晕,听力下降”变成了“眩晕力下降”。

刚才的困惑、不解、知识自卑,化成一阵阵爽朗的笑声。

我是一个延期毕业的老学姐,正在准备自己的毕业文章。这些日子起早贪黑,读文献、搜集数据、写文章,默默等待着黎明的到来。今天是我这些天里最开心的一天!虽然今天分析讨论了很久的内容成果,并不能有效转化成“论文”的一部分。却让我感悟颇丰!

过去作为一个专业性硕士,要求在临床轮转33个月,并不要求发表文章。那时我极度排斥做科研和写文章,反正不正式发表也可以毕业,多一事不如少一事。回头看来,是因为我不喜欢没有确定答案的“试题”,还需漫天阅读大量文献,做各种课题假设和设计。我更不喜欢付出很多时间做实验,却可能只得到一个“无意义”的阴性结果。

然而在意外滑铁卢后,无奈被转成“学硕”,发文章成为必须。我曾难过、拖延,就是不想面对。可是一路走来,我却特别想感谢“没有被侥幸放过”。

从不得不看文献,到享受在探索的路上前行,我总结:本科教育是通识教育,学习学科相关的基础知识,以考试来检验学习效果,虽然考试周感觉压力很大,然而大多数问题都有标准答案,还有老师们给你解答疑惑。研究生阶段需要独立发现问题、提出假设、设计检验实验、实际操作,得到结论。博士研究生阶段的研究课题比硕士期间更深入、更复杂、工作量更大。

刚进入硕士阶段时,每次文献汇报和课题汇报,我是被动的,总以为还能像以前一样,老师总能给你一个精准无误的方向:“这么做就对了!”没有标准答案的学习之旅,我适应了很长时间,很抵触、很抗拒、很焦虑。

经过一番摔打之后,转换心态,原来做课题和写文章也可以像小时候玩泥巴一样,虽然你不知道最后捏出来的是什么样子。但是,你却玩得很开心,无比期待!

希望所有为课题、高分文章、毕业而焦虑的同学们,逐渐放下对确定性的执着,享受过程,竭尽全力,结果一定不会差!

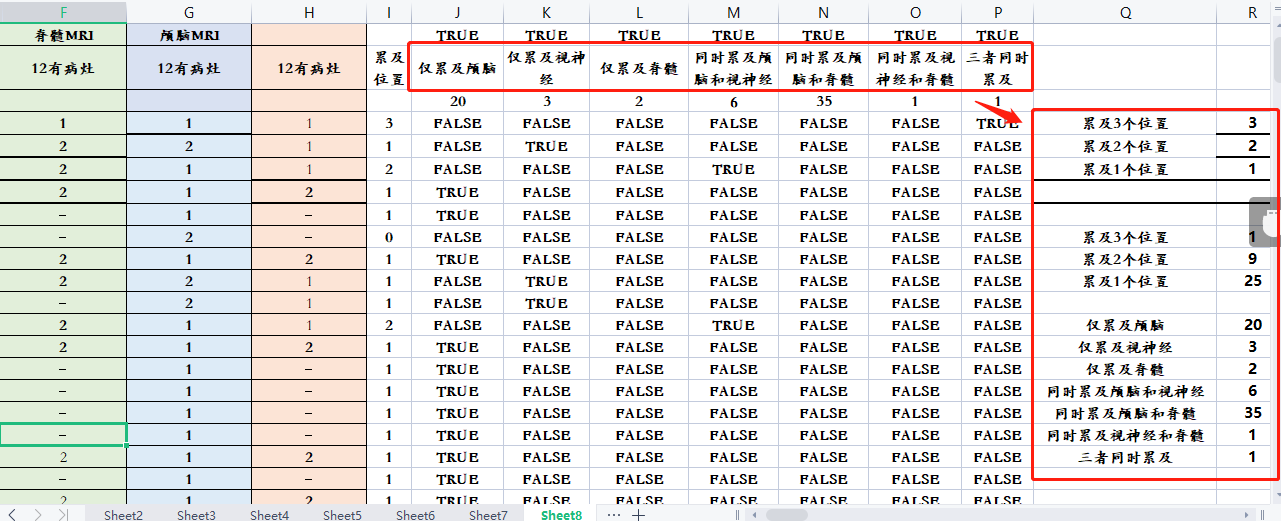

附图1:

附图2:

没想到有一天 我医学论文的数据统计结果,是靠一堆TRUE OR FALSE这么做出来的。

【作者:2017级硕士研究生 陈翔宇 来自单位:齐鲁医学院 责编:黄志向 谢婷婷】