发布时间:2025/03/31 18:35:48

清晨七点,手机闹钟响起。作为第六届“医者仁心”医学人文月开幕式的志愿者,我匆匆吞下半块面包就往齐鲁楼赶。

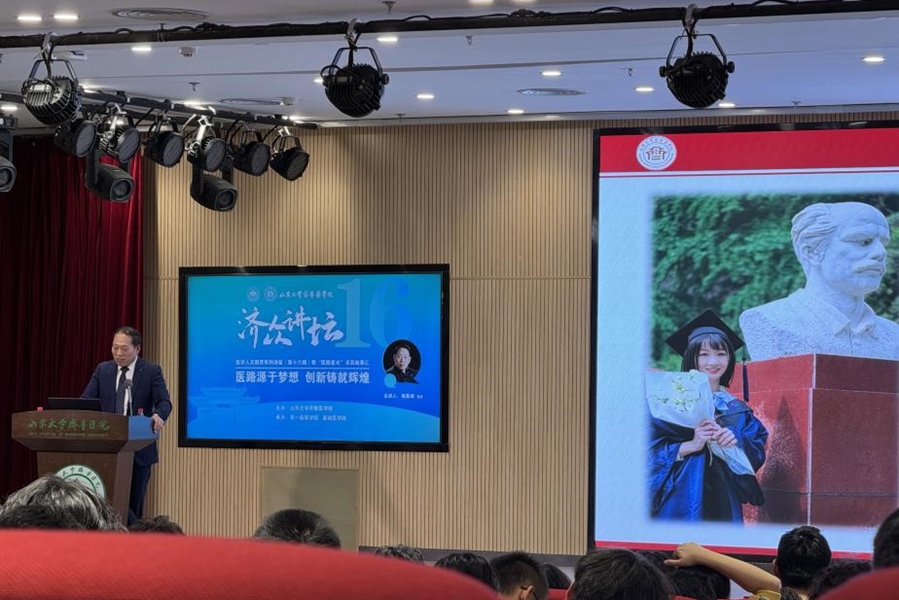

“医路源于梦想,创新铸就辉煌”,5D会议室的电子屏显示着着这句标语。我和其他志愿者为场务工作而精心准备。下午两点半,暖场视频《寻》开始播放。镜头掠过解剖实验室的日光灯、急诊室匆匆的白大褂下摆、深夜图书馆亮如星子的台灯,最后定格在齐鲁医学院老校门的石阶上。诗朗诵响起时,灯光将朗诵者的影子拉长投在墙上,仿佛无数前辈医者的身影在此重叠。

杨其峰教授在讲座中深情回顾从医初心,强调医学人文精神是贯穿医疗工作的灵魂。他说到,从齐鲁医学院求学到执教三十余载,深刻体会到“医者仁心”不仅体现在精湛医术上,更在于对患者始终如一的尊重与关怀。杨教授以自身经历阐释,医学教育既要培养扎实的专业技能,更要筑牢“以患者为中心”的价值理念,让年轻医学生在临床实践中感悟生命的重量。谈及医学传承,杨教授寄语在场学子,在追求医学技术进步的同时,永远保持对生命的敬畏之心,将人文关怀融入每一次问诊、每一台手术、每一份病历,用实际行动诠释新时代医疗卫生职业精神。

回宿舍路上,泺源大街已泛起薄雾。装满物品的背包轻飘飘的,但心里却沉甸甸地坠着什么。手机突然弹出日历提醒:“国际医生节”——1843年的今天,人类首次使用乙醚麻醉完成手术。站在路灯下,我突然想,医学的进步或许始于那些被载入史册的“第一次”,但它的温度却藏在无数个未被记录的“每一次”里。

百年前,医生在乙醚的气味中颤抖着划下第一刀;百年后,我们仍在为“不疼”而努力。这大概就是医学的宿命:永远在技术与人性的天平上寻找支点。而今天的我,虽未执刀,却也在搬运物资的汗水中,触摸到了这份传承的重量。

【作者:2024级硕士研究生 张乃斌 来自单位:第一临床学院 责编:谢婷婷 武立冉】