发布时间:2025/04/21 19:42:16

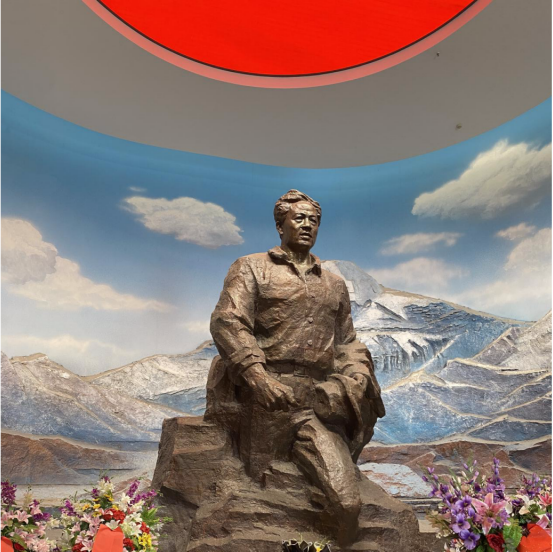

不久前,作为一名来自青藏高原的藏族学生,我跟随学院多位师生一起参观了位于山东省聊城市东昌湖畔的孔繁森同志纪念馆。这座以“为民、务实、清廉”为精神坐标的建筑,让我第一次如此近距离地触摸到一位汉族共产党员对雪域高原的赤子之心。他的故事,跨越时空,让我的眼眶一次次湿润,也让我对“奉献”与“使命”有了更深的感悟。

纪念馆广场上,那条名为“生命标尺”的铜板路直通“人字丰碑”,仿佛在丈量孔繁森用脚步刻下的忠诚。孔繁森曾经两次援藏,从日喀则岗巴县的扶贫调研,到拉萨市的教育振兴,再到阿里地区的经济突围,他行程8万公里,足迹遍布106个乡中的98个。

最触动我的,是他在西藏的“多重身份”——不仅是地委书记,更是“药箱书记”“孤儿父亲”。那只陈列在展柜中的棕色小药箱,是国家一级文物。他用微薄工资买药,下乡时为藏族同胞看病,甚至用嘴为老人吸出卡喉的痰液。而为了抚养地震灾区的三名藏族孤儿,他三次要求献血,用营养费给孩子买书包和衣物。这份超越血缘的爱,让“西藏的孩子就是我的孩子”不再是一句口号,而是血肉相连的誓言。

在展厅的玻璃柜前,我久久驻足——那里陈列着他殉职时仅有的遗物:8元6角钱和一份关于阿里经济发展的12条建议。这位地委书记的全部“家当”,竟不足十元。而他临终前仍在思考如何利用阿里的畜产品、矿产和边贸优势推动发展,笔记本上密密麻麻的字迹,是留给高原最后的答卷。

藏族同胞为他写下的挽联,道尽了这份纯粹:“一尘不染两袖清风,视名利安危淡似狮泉河水;两离桑梓独恋雪域,置民族团结重如冈底斯山。”这让我想起家乡长辈口中那些“像雪山一样干净”的人,他们用生命诠释了何为“大写的人”。

作为藏族学生,我从未想过会在孔繁森的故事里看到如此熟悉的画面——他脱下大衣为聋哑老人暖脚,带着酥油茶走访牧民帐篷,在暴风雪中运送救灾物资。这些细节让我想起家乡的医生、教师,他们同样用脚步丈量高原的艰险,用双手托起希望。

更让我震撼的是聊城与西藏的“双向奔赴”:去年,聊城市人民医院的志愿者沿着孔繁森的足迹,踏上11500公里高原路,为654名藏族同胞义诊。这让我意识到,孔繁森精神早已超越地域与民族,成为连接汉藏同胞的纽带。

站在纪念馆的“阳光大厅”里,我抚摸胸前的校徽,思绪万千。作为未来的医务工作者,孔繁森的药箱启示我:医学不仅是技术,更是带着温度走进人群的勇气。他曾在济南军区总医院学习护理知识,用听诊器软管救人的故事,让我看到“医者仁心”最本真的模样。

我默默许下心愿:未来,我要带着在山东大学学到的专业知识回到青藏高原,像孔繁森那样,用脚步丈量牧区的医疗需求,用仁心守护同胞的健康。或许我无法成为丰碑,但至少可以成为一颗扎根高原的“格桑花”,延续这份跨越山河的大爱。

离开纪念馆时,阳光撒在东昌湖上,那么耀眼。我想起孔繁森那句“青山处处埋忠骨,一腔热血洒高原”,突然懂得:真正的英雄主义,不是站在聚光灯下的呐喊,而是在无人处默默点亮星火。这座纪念馆,不仅闪耀着一位共产党员的信仰,更镌刻着汉藏民族血脉相连的深情。而我,愿成为这深情长河中的一滴水,奔流不息。

【作者:2020级本科生 欧健仁增 来自单位:第二临床学院 责编:谢婷婷 武立冉】