发布时间:2025/07/13 20:01:01

清晨微风不燥,蝉鸣如常。我们踏着熟悉的石板路走向教室,风里裹着特别的气息:有最后一天支教的不舍,也有对圆满收尾的期待。走进教室,孩子们坐得比往常更端正。或许是知道这是最后一堂专业课,一双双眼睛里,除了往日的期待,还多了点小心翼翼的珍惜。

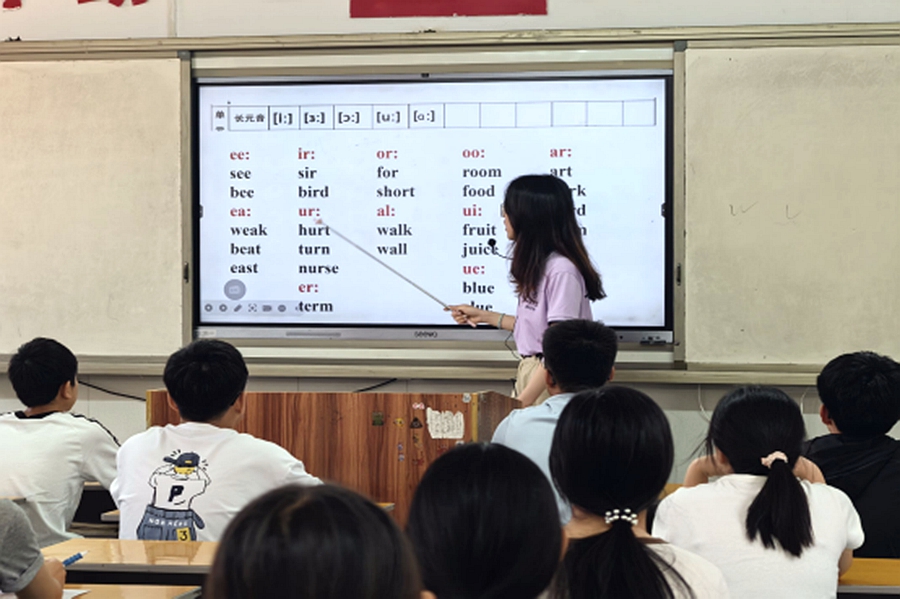

英语课上,老师把重心放在了英语音标。考虑到这是他们未来自主学习英语的“钥匙”,老师从零教起,一个个教他们辨认、拼读。从单元音到双元音,从清辅音到浊辅音,孩子们跟着老师反复模仿,舌尖抵着上齿背的认真模样,竟让窗外的蝉鸣都轻了几分。同学们握着笔一笔一划地记着笔记,音标在纸上成为了无法遗忘的符号。语文课选了课文里古诗词,从“举头望明月”的思乡,讲到“少壮不努力”的劝勉。老师带着大家逐句吟诵,孩子们跟着摇头晃脑,声调里带着童声特有的清亮。

兴趣课的时光,是用梦想和汗水交织的注脚。上课铃响后,老师先在黑板中央写下“你想成为怎样的人”。粉笔划过黑板的声音里,孩子们的眼睛亮了起来。有同学犹豫着举手,被轻轻鼓励后走上讲台,慢慢写下:“我想成为甜点师”;有同学立刻抢着上前,写下“我想成为跑鞋设计师,让大家跑得更快”;还有个瘦瘦小小的女生写下“我想环游世界,把看到的故事讲给家乡听”。短短的一行行字,像一个个会发光的小太阳,把教室照得暖洋洋的。

之后,舞蹈组的孩子们跟着音乐一遍遍排练队形,额角渗着汗也不肯停下;话剧组对着台词互相提醒,连动作都抠得格外认真;歌唱组的合唱声越来越整齐,尾音里带着藏不住的兴奋——明天的闭营仪式,他们要把最好的样子亮出来。看着他们为了同一个目标努力的模样,忽然觉得“告别”也可以这样热烈。

下午的研学,是泥土与成长的对话。我们先到冬枣园大棚,一进门就被满枝青绿色的冬枣撞了满眼——虽未到成熟时节,枝桠间已缀满这青涩的小果子。弯腰穿过一排排枣树,还未走到一半我们便感到了炎热与闷气,看着望不尽的的冬枣林,我深深感受到了枣农对这片土地的精心呵护。接着去了大浪白旱碱水稻种植基地。负责人带着我们踩在田埂上,她指着成片的稻穗说:“我们专门去天津科学院选种,试种了三种,比对耐盐性和产量后,才定下这最合适的品种。”风吹过稻田,稻浪翻滚着清香,我们站在田边看着稻苗,眼里满是新奇。原来每一粒米的背后,都藏着这么多学问和坚持。

暮色四合时,返程的车窗外,晚霞把天空染成了橘红色。窗外的蝉鸣渐渐轻了。想起今天课堂上孩子们塞来的签名本,想起稻田里带着稻香的风,想起黑板上那些稚嫩却滚烫的梦想。原来支教的最后一天从不是结束,而是把这些温暖的碎片轻轻收进心里,让它们在往后的日子里,悄悄发芽。

【作者:2024级本科生 任灿华 来自单位:翻译学院 责编:蒋晓涵 韩怡雯】