发布时间:2025/08/06 20:53:19

作为红迹探研团的一员,今天我们来到山东聊城的孔繁森纪念馆。当出租车穿过东昌湖大桥时,司机师傅从后视镜里看了我两眼:“学生吧?去看孔繁森啊?那可得带着心去。”

纪念馆藏在一片法国梧桐绿荫里,朱红色的门楣上挂着烫金匾额,门口的石狮子被游客摸得发亮。进门就撞见那尊两米多高的铜像,孔繁森穿着藏袍站在雪地里,眉眼间的纹路像刻进去的,右手搭在藏族老阿妈肩上,左手牵着个红衣小孩。这应该是根据1993年他在改则县下乡时的样子塑的,听说当时气温零下二十度,他把自己的棉鞋脱给了脚冻伤的孩子。铜像底座刻着“为人民服务”五个字,看久了竟觉得那些笔画里藏着千斤分量。

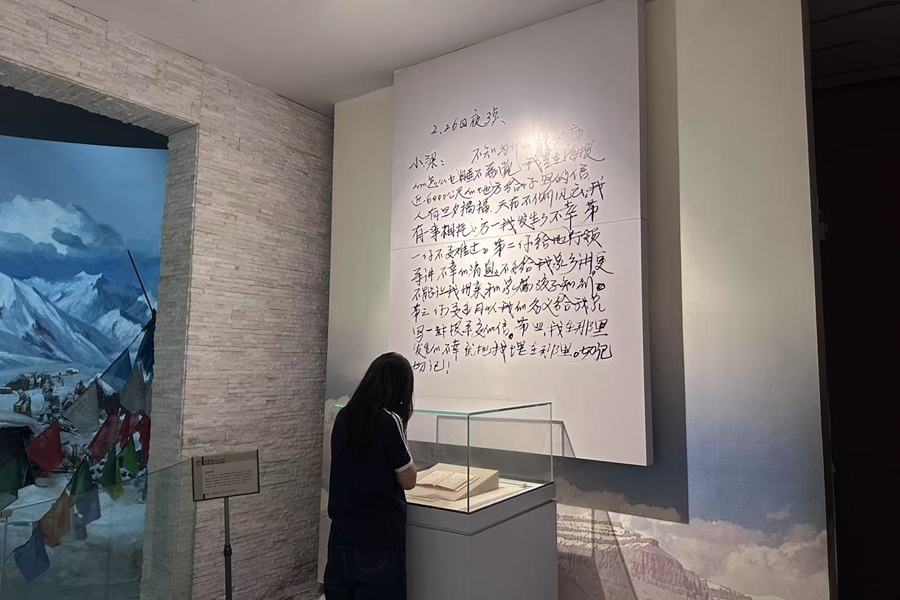

展厅里的旧物比文字更戳人。那件洗得发白的军大衣袖口磨出了毛边,肘部缝着块不同色的补丁,标签上写着"1988年进藏时携带"。我隔着玻璃摸了摸展柜,仿佛能触到布料上的褶皱。口袋里缝着个蓝布包,里面装着半板过期的感冒药和几张皱巴巴的汇款单,其中一张收款人是“山东聊城孔令媛”,金额栏填着“300元”,附言里的钢笔字被水洇过:“妈,儿子不孝,这个月工资买了青稞种,您让妹妹多照顾您。”看落款日期,正是藏区春耕最忙的时候。玻璃柜里的工作笔记牛皮封面磨出了毛边,最后几页记着给牧民盖抗震房的进度:“10月15日,岗巴村3户封顶;10月20日,缺20袋水泥......”字迹被高原的风吹得有些潦草,却一笔一划透着认真,页边空白处还画着简易的房屋草图,铅笔线条里全是盘算。

旁边展柜里的收音机引起了我的注意,黑色外壳掉了块漆,旋钮上贴着胶布做的标记。想来这是他在阿里时唯一的娱乐工具,夜里对着雪山听新闻的时刻,该有多少牵挂在电波里流转。

旁边展柜里的收音机引起了我的注意,黑色外壳掉了块漆,旋钮上贴着胶布做的标记。想来这是他在阿里时唯一的娱乐工具,夜里对着雪山听新闻的时刻,该有多少牵挂在电波里流转。

最让我挪不开脚的是那面照片墙。有张黑白照里,他蹲在雪山下给藏族孩子喂糌粑,藏袍下摆沾满泥点,孩子的小手抓着他的袖口;另一张彩照里,他站在新建的小学门口,身后飘扬的国旗被晒得褪了色,脸上的笑容比阳光还亮。旁边全家福照片里的他黑瘦了不少,却紧紧搂着妻子和女儿,背景里的老房子墙上还贴着“光荣之家”的奖状。听说他收养的三个孤儿现在都大学毕业了,去年还来捐了他当年送的旧书包,那些被时光磨软的帆布,一定还裹着沉甸甸的温暖。我掏出手机想拍张照,却发现镜头里的光影总不如眼前真实,那些定格的瞬间里,藏着比像素更珍贵的东西。

作为大学生,我们或许不能像孔繁森那样在雪域高原书写传奇,但可以把这份精神融入日常。在课堂上认真研读红色历史,让革命先辈的故事成为认知世界的坐标系;在校园里积极参与志愿服务,用点滴行动践行“为人民服务”的誓言;在社会实践中带着对历史的敬畏之心,保护好每一件革命文物,让它们所承载的精神在新时代焕发新的光彩。我们要做的不是把英雄事迹束之高阁,而是让红色基因融入血脉,在专业领域深耕细作,在社会需求处挺身而出,让青春在为祖国、为人民的奉献中绽放绚丽之花。这,才是对孔繁森精神的传承。

【作者:2023级本科生 盖祖仪 来自单位:机械工程学院 责编:王一晗 冯嘉雯】