发布时间:2025/08/06 20:21:29

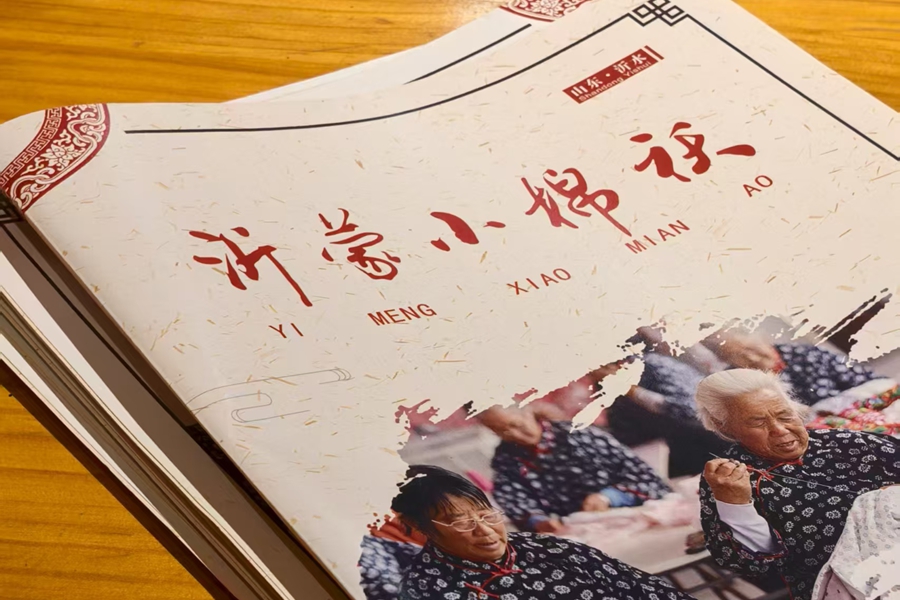

清晨六点,沂蒙山区的晨雾还没散尽,“沂路山海”支教调研团的队员们已挤上前往沂水县的中巴车。车窗外,层层叠叠的梯田刚翻出新土,像被铺展的绿绸缎,而今天我们要寻访的,是藏在这山水间的温暖记忆 ——“沂蒙小棉袄”。

吴师傅的工作室藏在村子最深处,我们推开吱呀作响的木门时,七十岁的老人正坐在马扎上穿针引线。阳光透过窗棂落在他膝头的棉布上,那些用五彩丝线绣出的石榴、牡丹,仿佛下一秒就要从布面上跳下来。“这针脚得密,才能挡住沂蒙的寒风。” 吴师傅抬头笑,眼角的皱纹里盛着岁月的柔光。

我们围坐在八仙桌旁,听他讲小棉袄的故事。原来这门手艺已有三百年历史,当年沂蒙红嫂们就是凭着这手绝活,连夜为八路军缝制棉衣。“你看这盘扣,” 吴师傅举起一件半成品,“像不像咱沂蒙的山?一扣连一扣,团结起来才有力气。” 他的手指粗糙却灵活,穿、扎、绕、挑,每一个动作都浸透着几十年的功夫。

最让我们惊叹的是他创新的“五色布拼花” 技法。将染好的蓝、红、黄、白、黑五种棉布剪成细条,再像拼积木似的组合成图案,既有传统韵味又添现代气息。“现在的年轻人不爱穿厚重棉袄,我就改薄改俏,让老手艺跟上新时代。” 吴师傅说着,翻出手机给我们看年轻人订做的短款棉袄照片,眼里闪着骄傲的光。

队员小王忍不住试穿了一件孩童款小棉袄,靛蓝的底布上绣着胖娃娃抱鱼,针脚细密得几乎看不出线头。“这得绣多久?”“光这鱼肚子上的鳞片,就得绣三天。” 吴师傅的话让我们都沉默了,原来每件看似朴素的小棉袄,都藏着这样惊人的耐心。

临别时,吴师傅送给我们每人一个小布老虎挂件,说是用做棉袄剩下的边角料做的。“你们山大学生有文化,多帮咱吆喝吆喝。” 他站在门口挥手,阳光把他的影子拉得很长,像极了小棉袄上那道坚韧的针脚。

回程的车上,队员们都在翻看今天的笔记。我摸着口袋里温热的布老虎,突然明白所谓非遗,从来不是博物馆里冰冷的展品,而是像吴师傅这样的手艺人,用一辈子的坚守,让传统在时光里始终保持着温暖的体温。或许我们能做的,就是让更多人知道,在沂蒙的深山里,还有这样一群人,在用针线编织着文化的根脉。

【作者:2024级本科生 郝浩然 来自单位:文学院 责编:王一晗 冯嘉雯】