发布时间:2025/08/07 22:24:17

清晨六点半,东营的天空还挂着几颗残星。我们从酒店出发,向着那片创造过奇迹的土地进发。车轮滚滚,晨雾渐散。窗外,数不清的抽油机正迎着朝阳开始一天的劳作。它们缓慢而坚定的节奏,像是大地的脉搏,诉说着这片土地六十年的沧桑与辉煌。

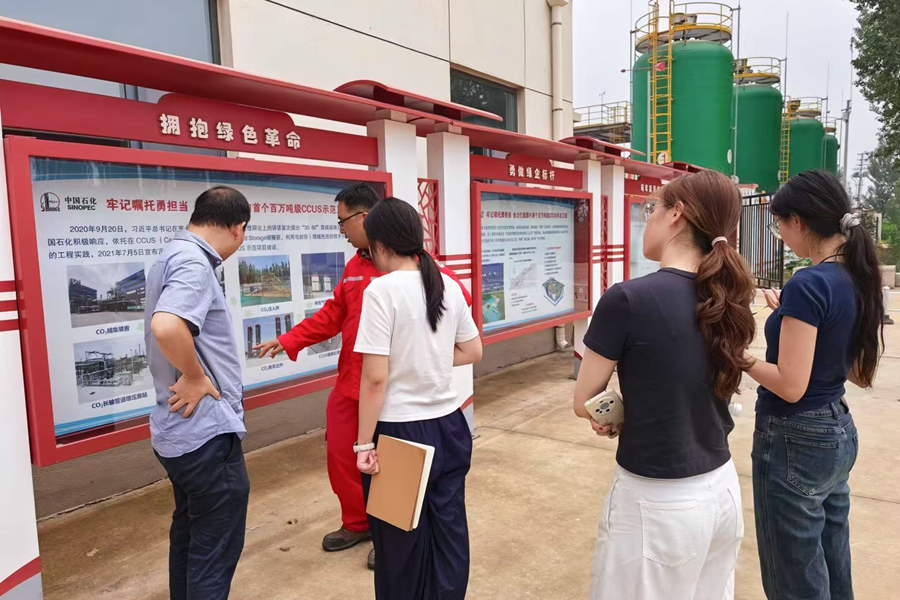

踏进樊128处理站的那一刻,工业文明的气息扑面而来。

纯梁CCUS项目部地胡经理是位皮肤黝黑的中年人,他指着眼前这座钢铁丛林说:"这里的每一条管道,都连接着地下三千米的油藏。原油携带着地层水、泥沙和天然气,通过集输管网汇聚到这里。"我们跟随他的脚步,走进了处理站的心脏——三相分离器车间。巨大的卧式容器发出低沉的嗡鸣,透过观察窗,可以看到褐色的原油在里面翻滚。"这是物理分离的第一步,"胡经理,解释道,"利用油、气、水三者密度的不同,在这里实现初步分离。天然气从顶部导出,水从底部排走,原油则从中部流出。"

远远地望着加热炉,热浪让人几乎睁不开眼。工人师傅正在检查炉温,汗水顺着安全帽的边缘滴落。"原油需要加热到60-70度,"他擦了擦汗说,"温度低了,油水分不开;温度高了,能耗又太大。这个度,得拿捏得恰到好处。"

下午两点,烈日当空。我们驱车前往40公里外的高青末站。如果说樊128是原油的初加工车间,那么高青末站就是精雕细琢的工坊。这里是胜利油田原油外输的重要枢纽,每天有上万吨原油从这里启程,通过管道输送到各地炼厂。

末站的规模更加宏大。十几个储罐矗立在蓝天下,每个储罐都有四层楼高。站在罐顶平台上眺望,能看到密如蛛网的管线在阳光下闪闪发光,它们连接着来自不同区块的原油,在这里完成最后的调和与稳定。在化验室里,我第一次近距离观察原油样品。在日光下,它们呈现出不同的色泽——有的是深褐色,有的接近黑色,有的甚至带着墨绿色的光泽。"这是樊家的原油,含蜡量高,凝固点也高;这是孤岛的,密度大,重组分多。"胡经理如数家珍。

"你们知道吗,"陪同我们的老工程师突然开口,"我在这里工作了三十年,见证了胜利油田从年产几百万吨到现在稳产两千多万吨的历程。每一滴油都来之不易啊。"他的眼神中有一种特殊的光芒,那是对这片土地、对这份事业深沉的眷恋。

返程的大巴上,大家都很安静。"今天的参观,让我真正理解了什么叫'工业血液'。"坐在我旁边的同学轻声说道。是啊,从地下到地上,从原油到成品,这个过程凝结了多少人的智慧和汗水。

夜深了,油田还在运转。那些守护"黑金"的人们,还在各自的岗位上坚守。而我们,带着满满的收获和思考,正在返回的路上。这不是结束,而是另一个开始。

【作者:2024级本科生 陈麒名 来自单位:环境科学与工程学院 责编:张穆楠 朱若佟】