发布时间:2025/08/16 20:17:56

今天整理社会实践材料时,又翻到了那些图书馆旧书扉页的照片——红的、蓝的、方的、圆的印章,像一群藏着故事的老朋友,一下子把我拉回在山东大学图书馆调研的日子。

记得第一次在刘国钧书库见到《新五年计划的生产战士》,那枚“国立山东大学图书馆”的繁体章安安静静躺在泛黄纸页上。我们查资料时才知道,1932年国立青岛大学正是在这时改名国立山东大学,1946年复校重建图书馆,而这本书1950年出版,恰好和那段历史对上了。原来一枚印章真能像钥匙,打开几十年前的时光。

后来在《共产党员课本》里发现“华东大学图书馆藏书章”时,大家都很兴奋。1948年建在潍坊的华东大学,11月迁到济南建了图书馆,1951年和山大合并——这枚章就像两校合并前的“身份证”,让我们实实在在摸到了那段资源整合的历史。

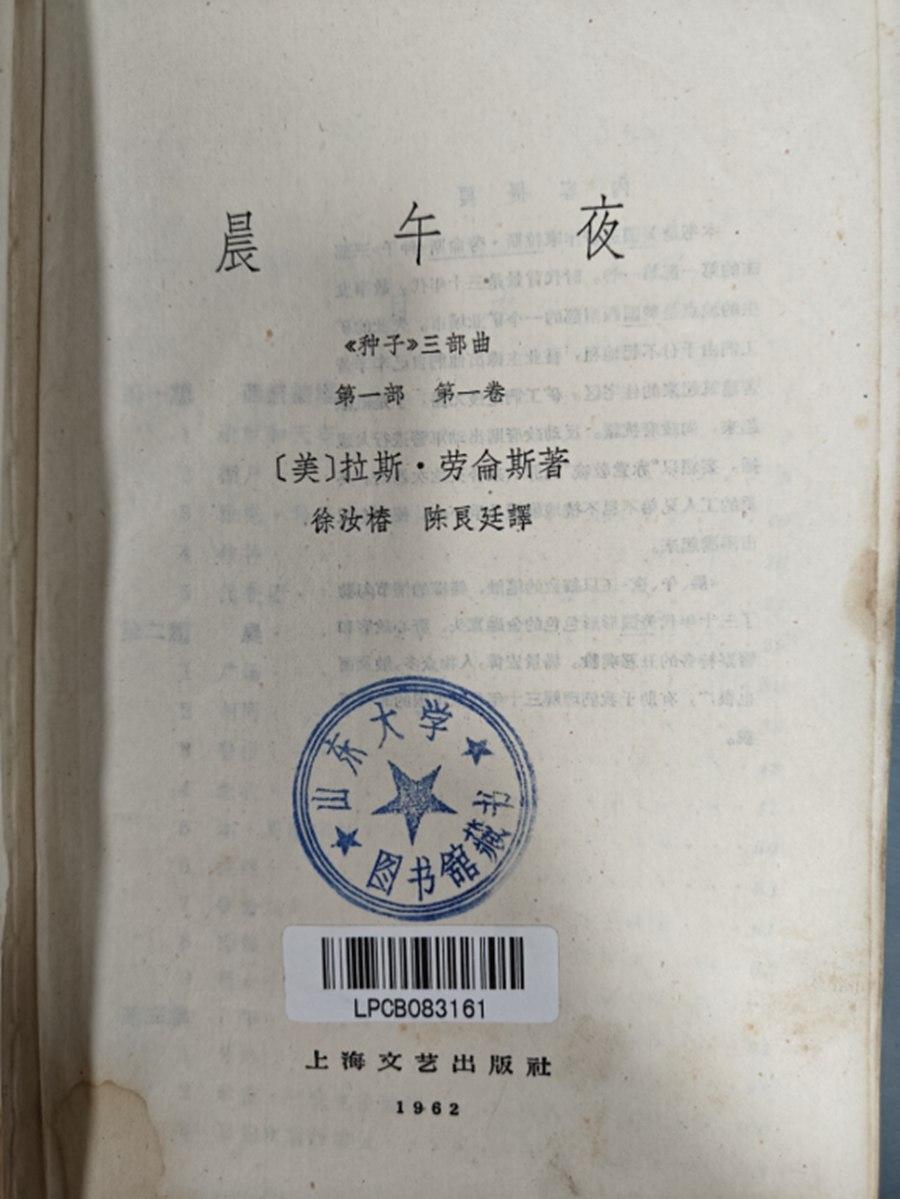

最让我觉得奇妙的是《晨午夜》上的“山东大学馆藏章”。1962年的书,印章是简体字的。老师说1958年山大迁到济南,而1956年国务院刚发布简化字方案,这枚章既记着学校迁址的脚步,又藏着文字变革的印记,原来校史和国家历史的脉搏真的能在一枚印章上共振。

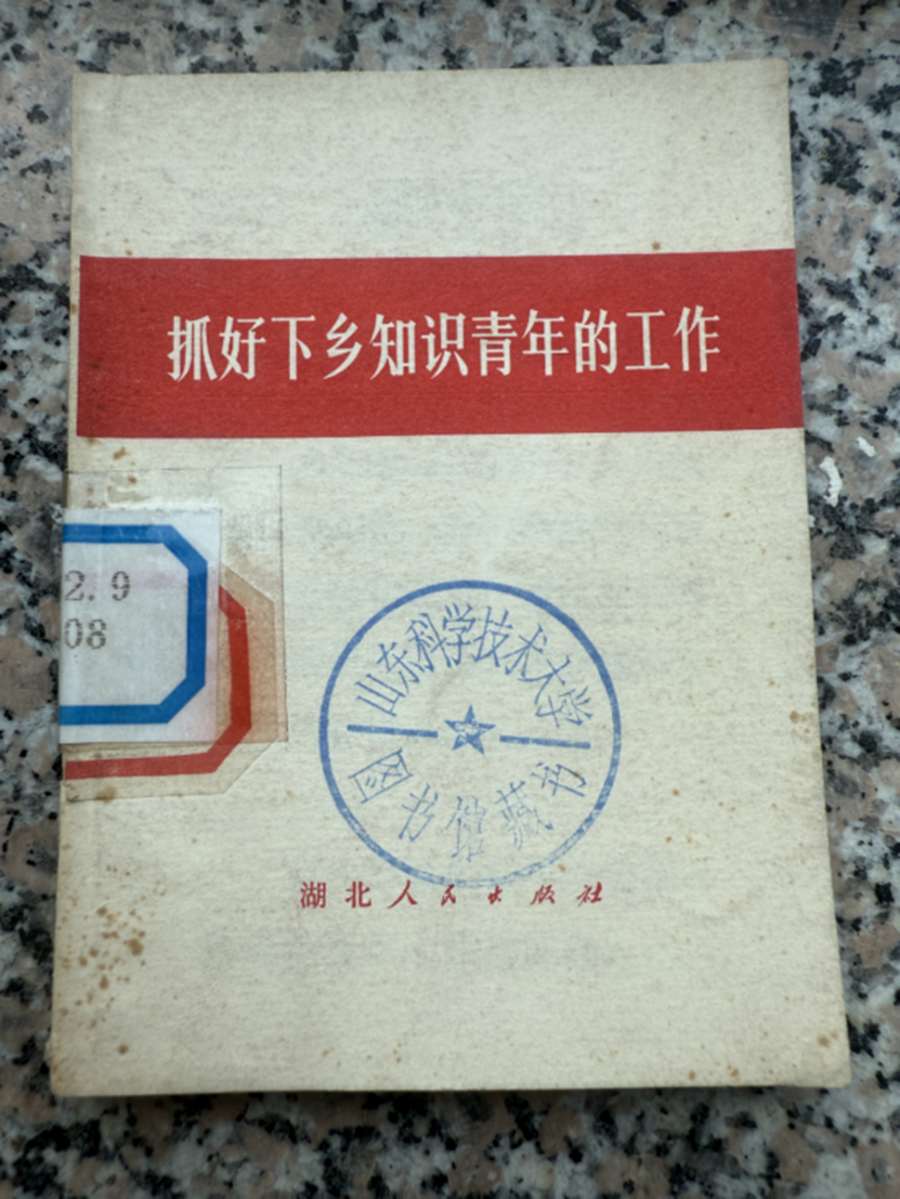

还有那枚“鲁迅大学图书馆藏书”章,印在毛主席的著作上。1967年山大改名鲁迅大学,1970年又被拆分,公章作废,所以这枚章才显得格外珍贵。后来在《抓好下乡知识青年的工作》上见到“山东科学技术大学”的章,才更清楚当年拆分后理科专业的去向,直到1974年山大恢复建制,那些院系才重新回来。

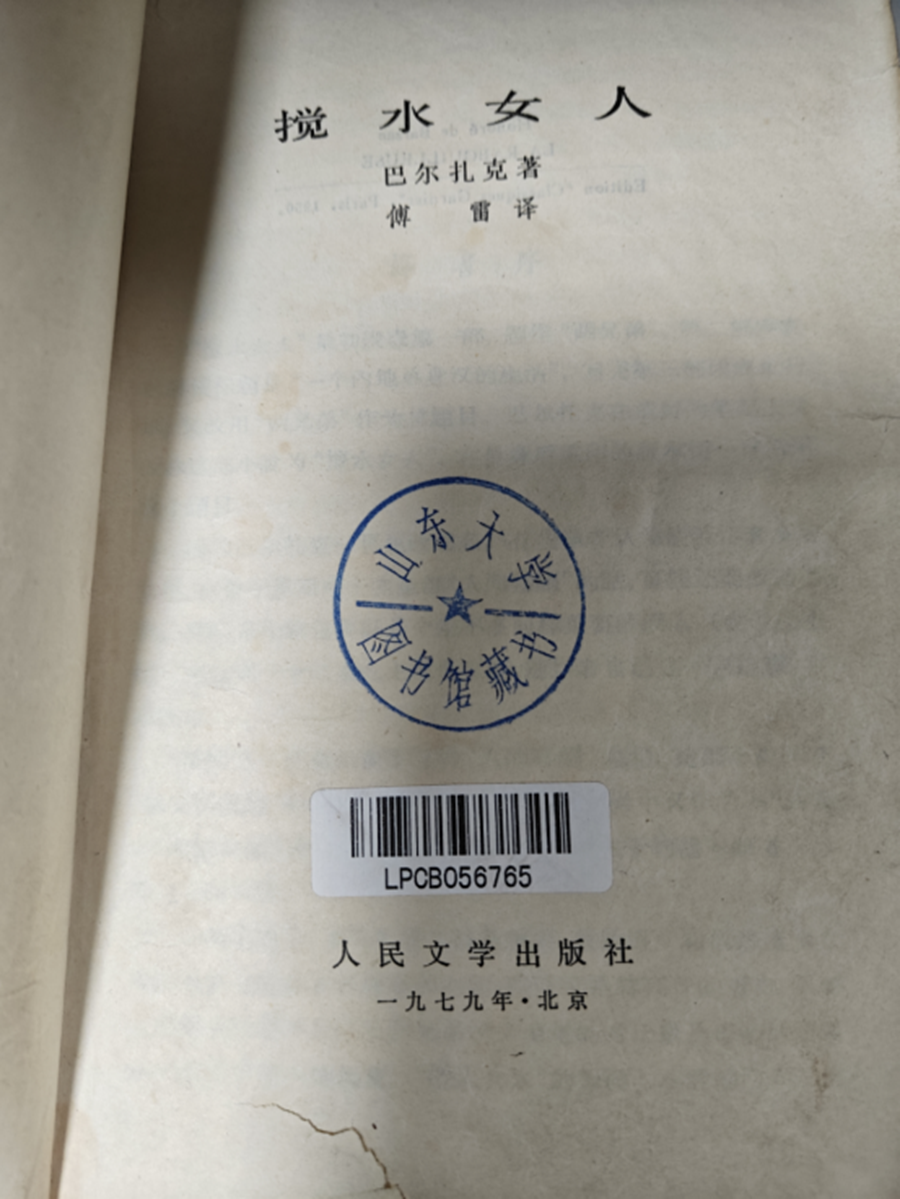

最后看到1979年的《搅水女人》,上面的简体“山东大学图书馆藏章”,让我们想起1976年学校在中心区建图书馆大楼,1984年启用——原来每枚章的背后,都是学校在时代里一步步走过来的脚印。

这次调研像一场和历史的对话,那些曾经觉得遥远的校史,就藏在这些不起眼的印章里。以后去图书馆借书,我一定会多看看扉页,说不定哪枚印章里,就藏着下一个没被发现的故事。而我们这些天打捞的这些历史碎片,能让更多人看见山大走过的路,真好。

【作者:2023级本科生 左静岚 来自单位:能动学院 责编:赵方方 武立冉】