今年是中国人民抗日战争胜利八十周年。作为一名即将升入大三的学生,开学前的社会实践活动中,我怀着追思与敬畏,走进了大别山革命历史纪念馆。这座藏在皖西群山间的建筑,灰墙如当年战壕般厚重,飞檐似高扬红旗般挺拔,静静诉说着红旗不倒的传奇——这里不仅是抗日重要战场,更是先辈用热血铸就民族脊梁的见证地,也让我这个在和平年代长大的青年,有了触摸历史温度的机会。

漫步纪念馆,三个展厅的场景与展品串联起烽火岁月,每一处细节都让人触摸到历史的温度。第一展厅“抗日军需站”场景瞬间拉我回到艰难年代。土墙上的蓑衣沾着“泥土”,墙角石磨旁堆着晒干的野菊。1941年日军封锁根据地,群众用石磨把麦麸磨成粉,掺野菜做‘抗战饼’送至前线。有位大娘藏粮时被刺刀划破肚子,也没松手。玻璃柜里,缺口粗瓷碗上的“抗倭”二字,碗沿磕碰痕迹,都是当年军民共守阵地的印记。

第二展厅“新四军皖西抗战”展区,一把锈迹斑斑的马刀让我驻足。刀鞘“誓死报国”刻字虽模糊,却能想见战士挥刀的决绝。这是新四军四支队战士吴先元的佩刀。1940年他在金寨县伏击日军运输队,为掩护战友孤身拼杀,牺牲时还攥着刀柄。沙盘里,双方人偶激烈对峙,我仿佛听见山林里的枪声与呐喊,看见战士染血军装在火光中闪耀。

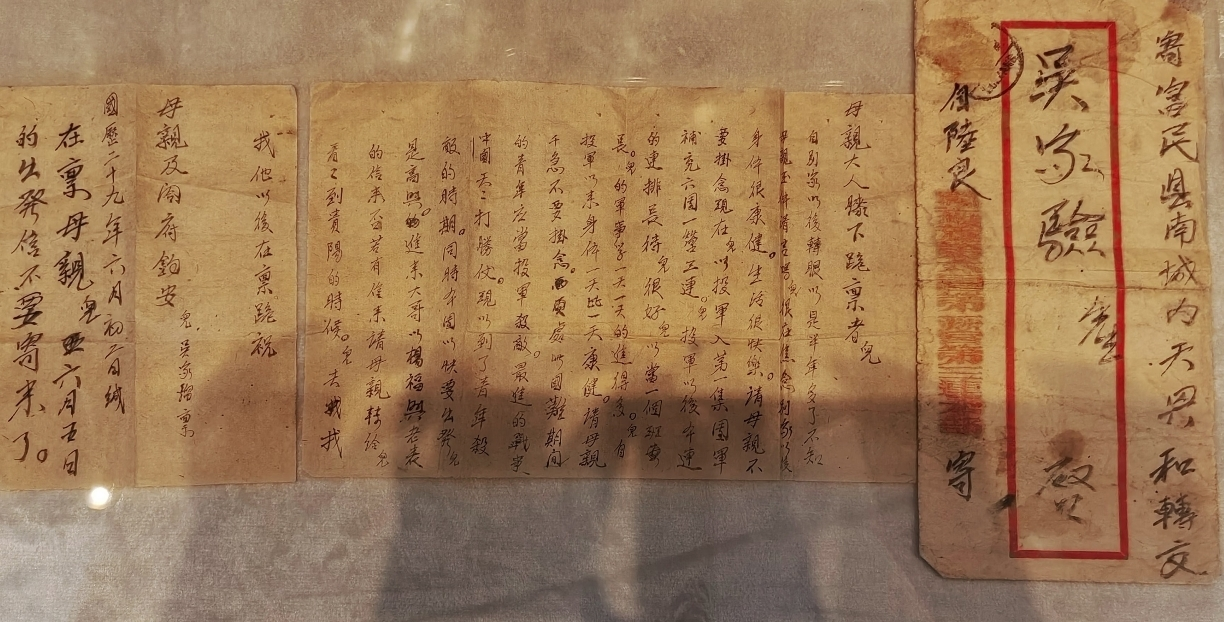

最动容的是第三展厅“最后的家书”。泛黄信纸上是新四军战士写给母亲的话:“娘,儿在大别山打鬼子,等把鬼子赶跑了,就回家给您挑水劈柴。”讲解员说:“写这封信的第二天,他就牺牲了,这成了留给娘最后的话。”八十年过去,信纸褪色,但“把鬼子赶跑”的誓言,仍像一盏灯,亮在历史尘埃里。

回程的车上,我在笔记本上写下:八十年光阴流转,大别山的红旗从未褪色;“坚守信念、团结抗战”的初心,始终滚烫。作为山大学子,站在抗战胜利八十周年的节点上,我更该把这份红色记忆化为前行的力量。新学期开始后,我计划加入学校的“红色宣讲团”,把在大别山看到的、听到的故事讲给更多同学听,让更多人知道,我们脚下的土地,曾承载过怎样的牺牲与信仰。

先辈们没能等到“回家挑水劈柴”的那天,但他们期盼的和平与富强,正在我们这一代人的手中实现。我想,这就是对他们最好的告慰——带着他们的信念,在新时代的“战场”上,活出属于我们这代人的担当。

【作者:2023级本科生 马林 来自单位: 责编:谢婷婷 路镇綮】