发布时间:2025/10/08 21:46:48

十月的阳光,慷慨地洒在武陵山脉的层层翠色上。若非专程寻访,绝不会有人注意到,在这片看似寻常的秋山之下,埋藏着一个时代沉重的呼吸与一个民族最隐秘的脉搏。

入口极不起眼,像个普通的防空洞。可当那扇重达数吨的钢铁大门在身后缓缓关闭,空气骤然变凉,一股混合着水泥粉尘和岁月的气息扑面而来。导游说,夏天洞内只有17度——这是大山的体温,也是历史的温度。

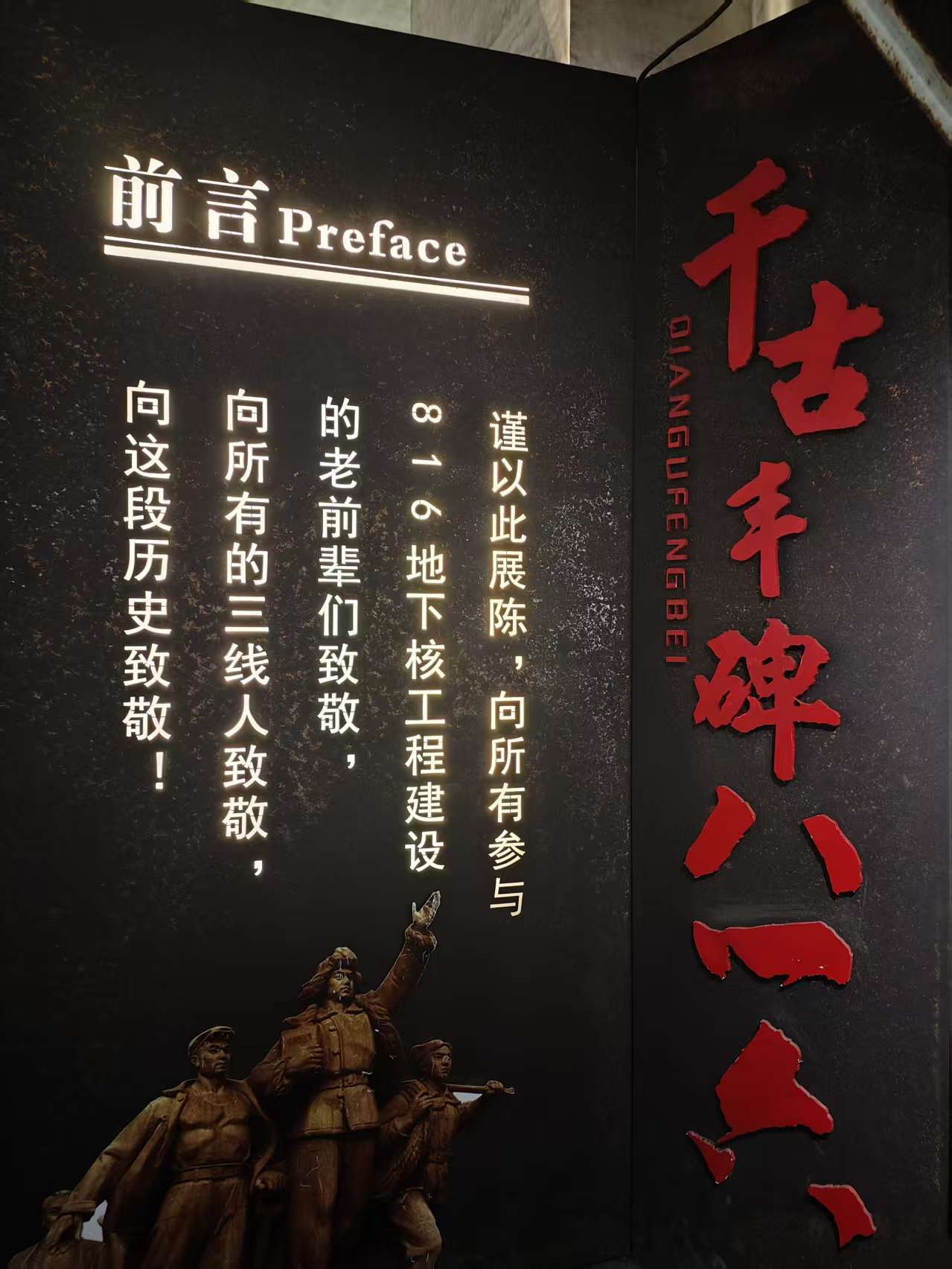

我们沿着主通道深入,脚步声在空旷的隧道里回响。两侧的墙壁上,那些“备战备荒为人民”“为人民服务”的标语还清晰可见。导游是个本地人,她的声音在巨大的空间里显得格外渺小:“816工程,1966年开工,前后投入6万多人,主要是工程兵。洞体可以承受100万吨当量氢弹的爆炸冲击……”数字是冰冷的,可当你站在这个相当于20层楼高的洞厅里,仰望着那些密密麻麻的钢架、锈迹斑斑的管道时,数字突然有了重量。这不是一个普通的山洞,这是掏空整座山体建造的地下核工厂,是那个特殊年代里,是一群敢想敢为的人们创造的奇迹!

在反应堆大厅,我被那些墨绿色的阀门震撼了。它们静默如谜,曾经掌控着核反应的脉搏。恍惚间,我仿佛看见一群穿着军装的年轻人,正围着这些设备紧张工作。他们的平均年龄,不过二十出头。

参观接近尾声时,我们在一面纪念墙前驻足。黑白照片上,是一张张年轻的面孔。他们笑着,眼神清澈而坚定。导游说,确认牺牲的战士有76位,平均年龄21岁。21岁——正是我现在的年纪。而他们,已经把一生都献给了这座大山!

走出洞口,阳光刺得我睁不开眼。世界依旧喧嚣,乌江依旧静静地流。回头望去,整座山郁郁葱葱,看不出任何痕迹。可我知道,在这青山之下,埋藏着一代人的青春、热血和牺牲。这不是一个旅游景点,这是一座用信仰浇筑的丰碑。在那个一穷二白的年代,他们用最原始的工具,完成了最尖端的工程;用最宝贵的青春,换来了后世的安宁。

此行于我,不只是一次参观,更是一场与父辈青春的对话。他们用隐姓埋名的方式,将最热烈的年华浇筑进冰冷的岩层。走出洞口,重返阳光之下,我更加理解了“家国”二字的千钧之重。作为见证这段历史的后人,我们能做的,便是带着这份记忆,在属于我们的时代里,同样认真而勇敢地生活。

【作者:2023级本科生 邓翔宇 来自单位:环境学院 责编:谢婷婷 栾云舒】