发布时间:2025/10/28 21:31:12

周日的汗水与呼喊还黏在记忆里,回到办公室,指尖竟还有些微的震颤,那是一种久违的、炽热的情感余温。

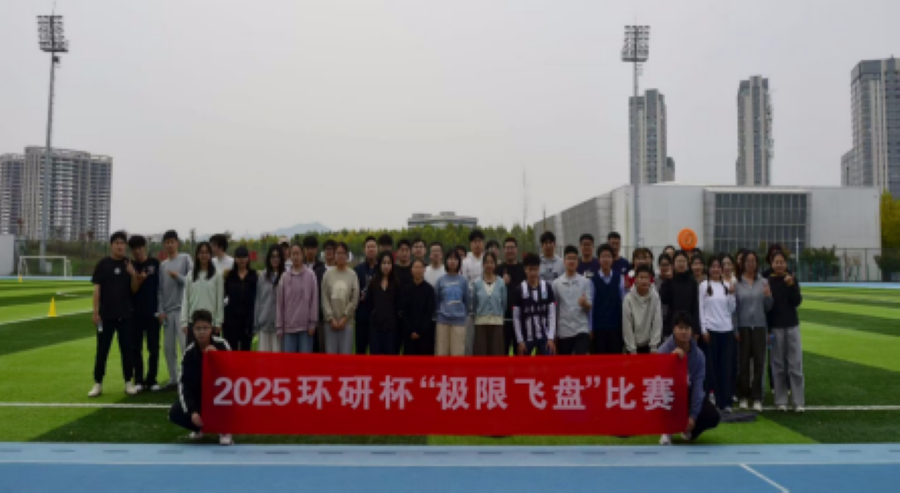

我们这些研究生,平日在各自的格子间与实验数据里,交谈多用沉默的文献,协作多在虚拟的模型。而这场环境学院与研究院联合举办的“环研杯”飞盘赛,像一道蛮横而可爱的指令,将我们从数据的深海打捞出来,抛掷到秋日广阔的草坪上。

五对五,四十五分钟,先得十一分者胜——规则很简单。我们的队伍,是临时拼凑的。有平日不苟言笑、终日与污染样本为伍的博士师兄,也有刚进组、脸上还带着些许稚气的研一师妹。但在赛前那短暂的几次合练中,一种奇妙的化学变化发生了。战术板上的线条变成了我们脚下流动的跑位,我们练习竖排(Stack)进攻,一次次重复着拆解(Clear)与切入(Cut)的时机。那个过程,枯燥甚至有些笨拙。没有人是天生的运动员,飞盘在空中划出的轨迹,时常不听使唤。但没有人抱怨,大家只是默默地跑,一次次调整出手的角度,一次次用眼神确认彼此的意图。我看到了平日里只关注精密仪器数据的李,此刻为了一个传接盘的失误,反复向队友道歉并琢磨着手腕的发力;也看到了文静的赵,在一次次折返跑后,累得双手撑着膝盖,却依然在下一个回合坚决地执行着她的防守任务。这种为了一个纯粹的目标而共同打磨的感觉,让我想起了实验室里通宵调试设备的那一夜:目标明确,过程艰辛,但身边有同行者。

比赛在一声清亮的哨音中开始。攻防转换如潮汐般迅疾,飞盘在空中划出长长的、优美的弧线。我负责的是一个Handler(控盘者)的位置,在场上不停地横向拉扯,寻找着那一丝转瞬即逝的传球空当。汗水很快模糊了视线,肺部火辣辣的,但大脑却异常清醒。我瞥见张在边线附近一个反跑,甩开了防守人,几乎在同一瞬,我手中的飞盘已经依着预判的路线掷出。它平稳地飞行,恰好落在他的冲刺路线上,被他稳稳接住。那一刻,没有言语,只有一种在高速运转中达成的、近乎本能的默契。那不是偶然,是许多次训练中形成的肌肉记忆与信任。

当然,也有失误。一次关键的传导,我用力稍猛,飞盘旋转着飞出了边界。懊恼瞬间攫住了我,但队友们跑过来,只是简短地拍了拍我的肩,“没事,防下来!” 下一个回合,我们立刻投入到顽强的防守中,用连续的压迫造成了对方的失误。那种感觉,就像在学术上遇到一个棘手的难题,一次计算错误后,团队迅速调整方向,重新寻找突破口。在这里,失误不是终点,而是凝聚下一个回合的起点。比赛的胶着超出预期。比分交替上升,从七平到九平,每一分的取得都无比艰难。时间仿佛被拉长,每一秒都充满了奔跑的脚步声、飞盘的破空声和队友们相互提醒的呼喊。最后一分,我们打出了一个演练过多次的战术配合:连续的传导,吸引防守,最终由埋伏在得分区的王,一记轻巧的接盘,终结了比赛。

胜利的欢呼是短暂的。更持久的,是赛后双方队员互相击掌、拥抱的场景。我们笑着讨论刚才某个精彩的防守,也调侃着彼此狼狈的失误。所有的界限都在汗水和笑声中消融了。

坐在回实验室的电车上,看着熟悉的校园风景,身体是疲惫的,但内心却被一种充实而温暖的东西填满。这场飞盘赛,与其说是一场比赛,不如说是一次精神的“泄压阀”。它让我重新触摸到“集体”的温度,体会到将个人完全融入一个战术体系,为共同目标热血奋斗的纯粹。这无关学术成就,也无关论文发表,它关乎身体、意志与信任。这或许就是“友谊第一”的真意——我们通过共同的奋斗,成为了更好的战友。我知道以后在数据的迷宫中感到孤寂时,会想起那个秋日下午,想起那道在空中坚定飞行的弧线,和弧线另一端,那些我无比信赖的同伴。

【作者:2024级硕士研究生 凌家昊 来自单位:环境学院 责编:谢婷婷 杜雨彤】