发布时间:2025/07/01 20:18:26

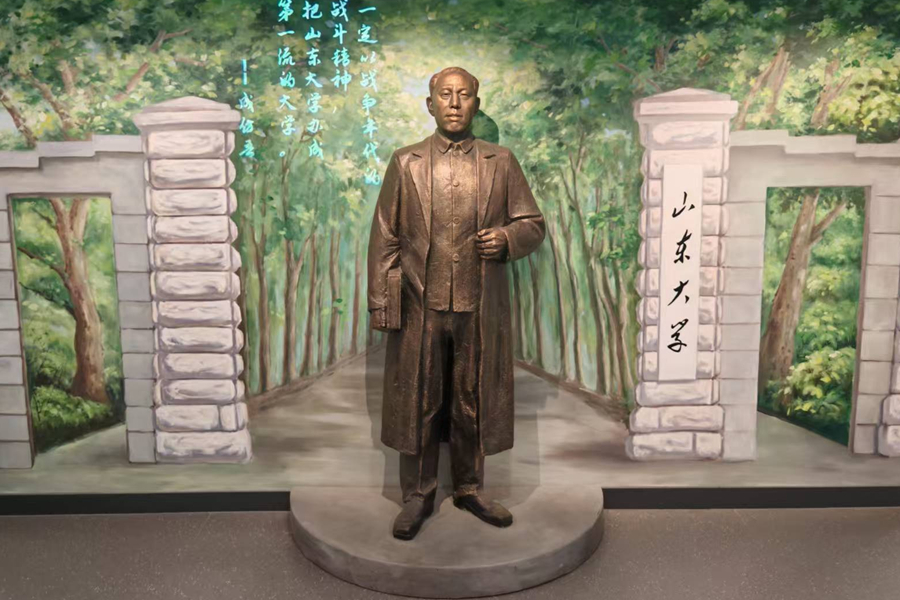

蒙蒙细雨穿过梧桐叶隙,在山东大学中心校区校史馆的墙上晕染出一片深浅不一的水墨痕。推开门,“为国育贤”四个鎏金大字便撞入眼帘。展厅入口的玻璃展柜里,一张泛黄的章程静静陈列。1901年的字迹虽已模糊,“讲求实学,造就通才”的办学宗旨却依然清晰。旁边的展板上,历任校长的照片连成一串时光长廊:从周学熙到华岗,从成仿吾到潘承洞,每一张面孔都镌刻着不同时代的坚守。最让我驻足的是1951年的开学典礼照片,穿中山装的师生们举着“为人民服务”的标语,眼神里的热忱穿越七十余年依旧滚烫。

在文科展区,一组线装书吸引了我的目光。那是闻一多先生在青岛时期的讲义,泛黄的宣纸上,蝇头小楷批注密密麻麻,页边还留着他与学生讨论的痕迹。讲解员说,1930年代的山大中文系,聚集了闻一多、梁实秋、沈从文等名家,他们在战乱中坚持讲学,让学术火种薪火相传。展柜里的《山月》杂志合订本,收录着老舍先生的散文手稿,字里行间是对济南的眷恋。

转过拐角,理科展区的“晶体结构模型”闪着微光。这是蒋民华院士团队1982年研制的KDP晶体模型,正是这项成果打破了国外垄断,为我国激光技术突破奠定基础。旁边的实验室复原场景里,墙上的日历停留在1985年7月——那是他们攻克技术难关的日子。

临别前,我在"校史留言墙"前驻足。许多山大学子的笔迹在此交汇,从“为中华之崛起而读书”到“强国有我”,字句间流淌着一脉相承的担当。走出校史馆时,晚霞正染红钟楼。百年光阴在身后浓缩成缩影,而属于我们的篇章,才刚刚落笔。